今回は、AutoCAD Plant3D(以下Plant3D)と配管応力解析ソフト「AutoPIPE」との連携についてお話ししたいと思います。その前にAutoPIPEについて少しだけ解説しておきます。

プラントエンジニアリング業界では、配管応力解析ソフトといえば有名なソフトが3つあります。AutoPIPE、FLAPⅡ、CAESARⅡです。FLAPⅡは、高圧ガス設備系に対応しているちょっと特殊な応力解析ソフトになります。国内シェアナンバー1は、AutoPIPEです。

私の実経験として、サポート体制がしっかりしているのが国内シェアナンバー1の要因なのかなぁと思います。(販売代理店および導入後サポートを大手商社グループの伊藤忠テクノソリューションズ株式会社が行っています。技術的な質問も対応してくれて、とても親切でした。)

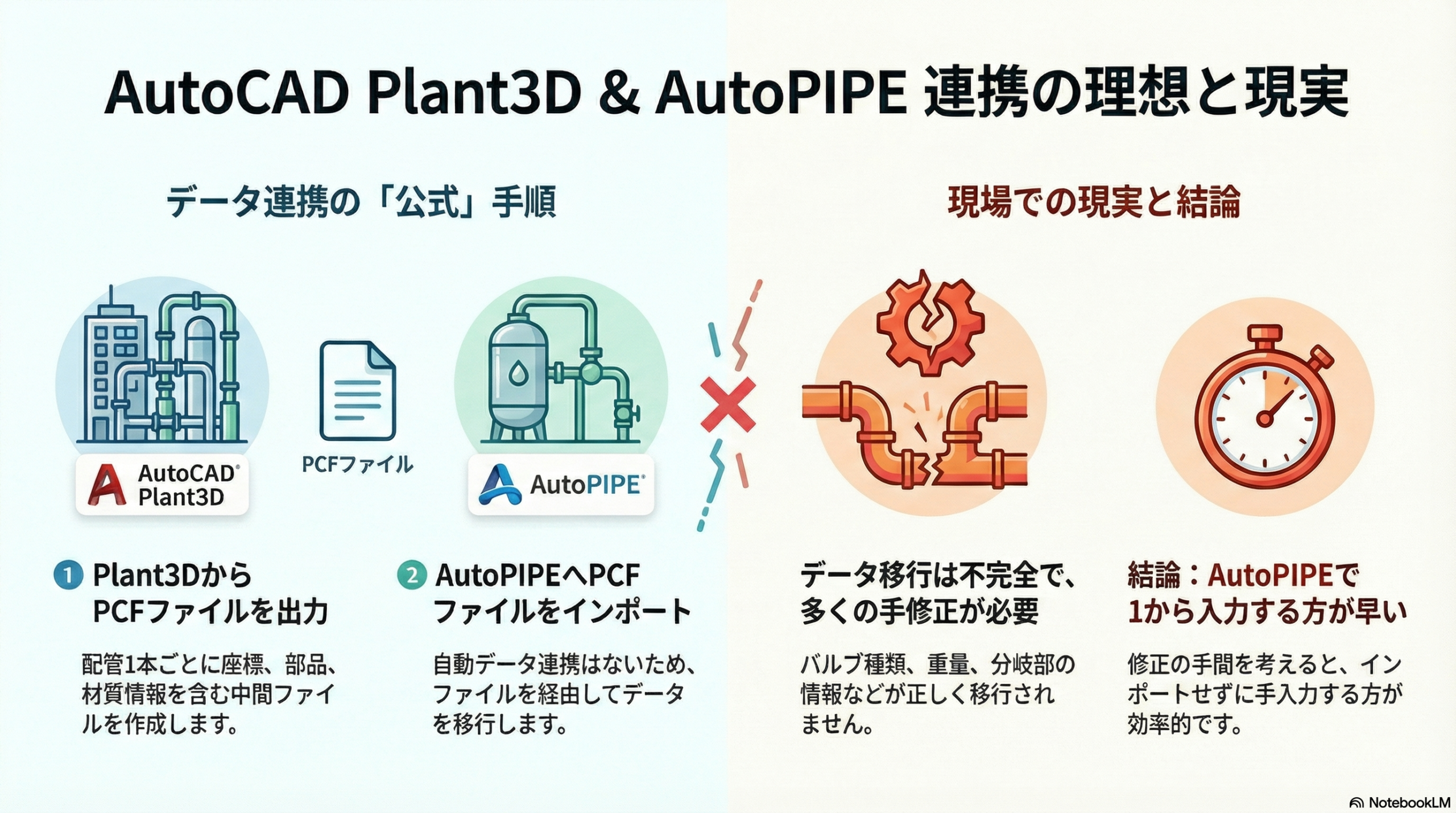

さて、話を本題に戻します。Plant3DとAutoPIPEの連携ですが、自動データ連携はありません。なので、Plant3DからエクスポートしたデータをAutoPIPEへインポートすることになります。データ受け渡しには.pcfファイルを使用します。

PCFファイルとは、配管1本に対して1ファイル作成されるデータです。配管の始点から終点までの座標情報や、インライン情報(バルブや計装品など)、そして配管の材質(もしくは配管スペック)情報がテキスト形式で入っているデータ連携用の中間ファイルになります。

ただ、実際にやってみると、思ったようにデータが表示されないことがほとんどでした。バルブの種類などは結局AutoPIPEの方で入力修正が必要だったり、そもそも重量をPlant3D側で設定していない場合もあり、AutoPIPEで重量を手入力したり、分岐部もTeeなのかイモ付けなのかを修正したり、、といった感じです。ぶっちゃけて言うと、AutoPIPEで1から入力した方が早いです(笑)

これは昔、AutoPIPEの講習会に参加したときに、講師の先生もそう言ってました。

まとめ

- Plant3DとAutoPIPEは、pcfファイルを経由することでデータを移すことができる。

- ただし完全移行できるわけではないのでインポート後、修正作業が結構ある。

- 結局、1からAutoPIPEで入力した方が早い。(私の実経験談)

AutoPIPEを扱えると、この業界で重宝される人材になれるニャ!

コメント