プラント設計において、すべてが標準部品で済むことは稀です。特殊なバルブ、カスタム仕様の計装品など、プロジェクト固有のカスタムパーツをいかに迅速かつ正確に作成できるかが、設計期間に直結します。

しかし、カスタムパーツの作成が煩雑だと、設計期間が伸びるだけでなく、せっかく作ったデータが再利用されずに「お蔵入り」になりがちです。本記事では、Plant3Dのカスタムパーツ作成と、それを資産化するためのライブラリ管理のベストプラクティスを解説します。

リンク

導入:カスタムパーツは「技術ノウハウの結晶」

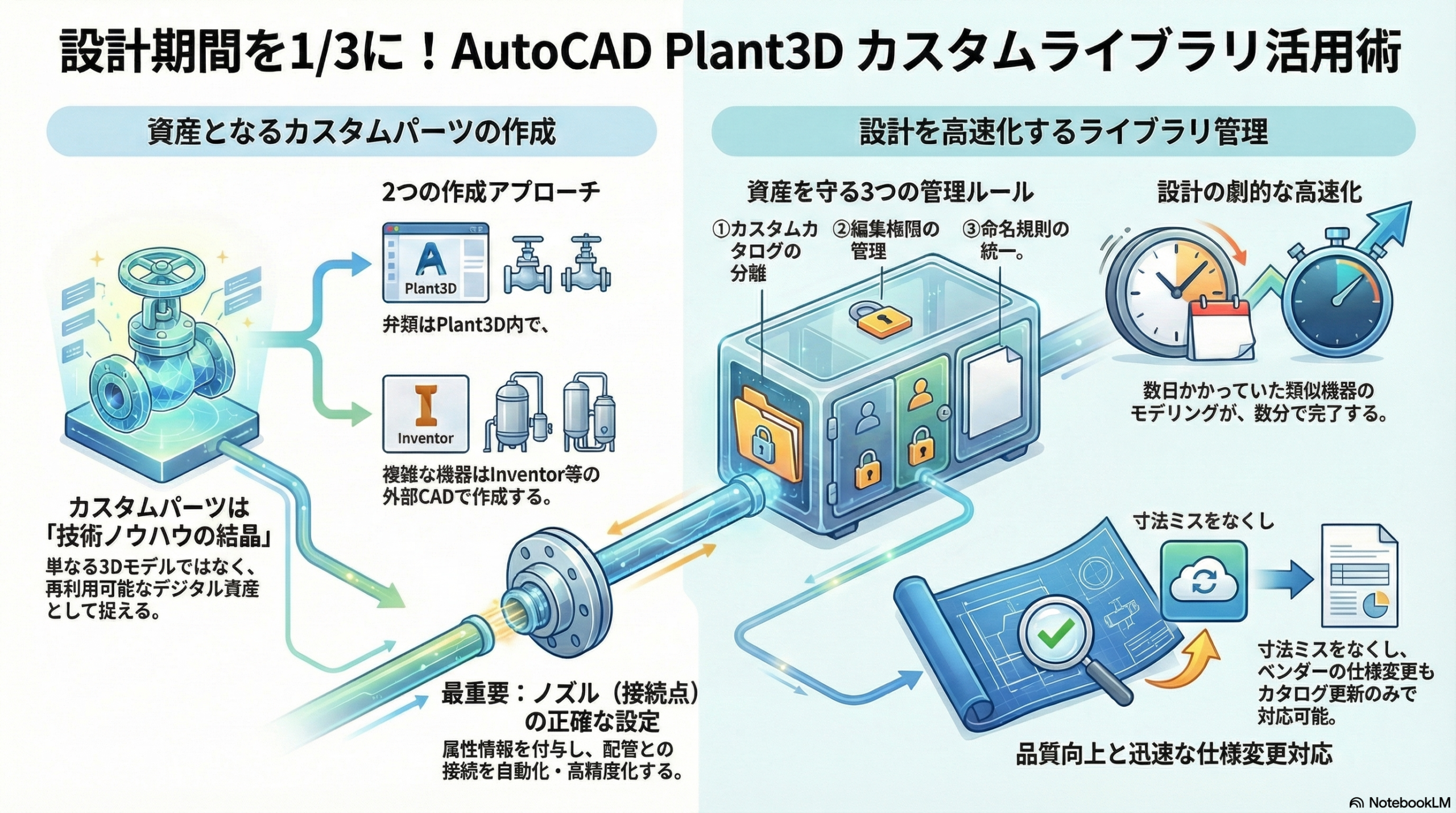

カスタムパーツの作成は単なるモデリング作業ではなく、企業の技術ノウハウをデジタル化し、再利用可能な資産にする行為です。この資産化を徹底することで、類似案件の設計期間を1/3に短縮することも夢ではありません。

カスタムパーツモデリングの基本

Plant3Dでカスタムパーツを作成する主なアプローチは2つです。

- Plant3D内蔵ツール:カタログ作成機能を使って、シンプルな弁類や計装品を作成します。

- 外部CADとの連携:機器類は、Inventorなどの外部3D-CADで作成し、Plant3Dに取り込んで使用します。この際、.adsk形式で取り込みます。

※機器モデルは、Plant3D内にあるテンプレート機能を使って作成する方法もありますが、今回は、テンプレートにないような複雑な形状の機器を想定しています。

最も重要なステップ:ノズルと接続点の設定

カスタムパーツを作成する上で最も重要なのが、配管との接続点(ノズル)の定義です。

- 属性情報の付与:バルブの始点と終点に口径、圧力、規格(レーティング)などの属性情報を入力します。これにより、配管にバルブを挿入した際に、自動的に正しいスペックが適用されます。

- ノズルの正確な配置:機器を外部3D-CADから取り込み後、口径、規格(レーティング)、接続方向を正確に定義します。Plant3Dは、このノズル情報に基づいて配管接続を自動で吸着させます。

ライブラリ管理のベストプラクティス

作成したカスタムパーツを全社で効率的に再利用するためのルール作りが必要です。

- カスタムカタログの作成:作成したカスタムパーツを標準カタログとは別に、「社内カスタムカタログ」としてまとめます。

- アクセス管理:このカタログファイルに対して、編集権限を持つ管理者(ライブラリ管理者)を配置し、勝手な変更を防ぎます。

- 命名規則の統一:カスタムパーツ名、ファイル名、タグ付けルールを統一し、誰でも容易に検索・特定できるようにします。

設計期間短縮への具体的な貢献

カスタムライブラリの整備が設計期間に与えるインパクトは絶大です。

- 設計の高速化:類似案件の場合、Inventor側で機器の寸法パラメータを変更するだけで、数日かかっていたモデリングが数分で完了します。

- 品質の均一化:一度検証済みの正確なカタログを再利用するため、寸法間違いによる手戻りがなくなります。

- ベンダースペックへの迅速な対応:ベンダースペックが変更された場合でも、カスタムカタログ内のデータ一つを更新するだけで、全プロジェクトの設計に反映させる準備が整います。

まとめ:カスタムライブラリは「未来の設計への貯金」

Plant3Dでのカスタムパーツ作成は、一度作れば何度でも使える「貯金」のようなものです。適切なルールでライブラリを管理することで、設計部門の技術ノウハウが体系化され、設計効率が飛躍的に向上します。

ナナ

会社独自のカスタムライブラリを、今すぐ構築し始めるニャ!

リンク

コメント

現状、設計期間が2D時代と同じか増えているので色々参考にさせてもらっています。

カタログファイルに管理者を配置するというのは、プロパティ>セキュリティの部分でしょうか?

Inventorで機器の寸法パラメータを作りたいが、複雑なものだと拘束やiLogicの知識が必要で属人化するし、簡単なものだとAutoCADで作った方が早いという検証結果になったのですがどのように運用しているのでしょうか?

TKさん

コメントいつもありがとうございます。

「カタログファイルに管理者を配置」に関するお話ですが、大きく2つ意味合いがあります。

・組織的に専属の部署や人を配置すること

カタログ・スペックを作成・修正するのは、決められた部署や人に制限することで、各設計担当者による品質のバラつきを防ぎます。

・上記を守るための社内ルール化とアクセス制限をすること

アクセス制限については、projSymbolStyle.dwgファイルを読み込み専用にすることでプロジェクトセットアップ画面へ入れないようにして運用しています。

(といっても、その気になれば誰でも読み込み専用を解除できるので、そこは社内ルールを策定するしかありません。)

「Inventorで機器作成」に関するお話しですが、仰る通りだと思います。

単純に3Dモデルを作成する事だけを考えると、正直AutoCADで作った方が早いと思います。

そこについては、各寸法チェックを2D図面同士で行う方が、チェック業務が早くできるという観点から採用しています。

具体的に言いますと(私の場合の例ですが)、ポンプ2D図面がメーカーさんから出てきていて、それを元に3Dモデル化をして、

その後、軽微な仕様変更によりポンプ図面が更新された時などは、改めてポンプ2D図面と3Dモデルの寸法チェックを行うより、

Inventor上で3Dモデルと自動整合されている2D図面があるので、2D図面同士で寸法チェックを行う、といった感じです。

属人化に関するお話については、カタログなどと同じ考え方で、専属の部署や人を配置して、Inventorで標準機器ライブラリ(タンクだけでも数十種類とかになってしまいます)を寸法拘束とiLogicを活用して作成します。

各担当者はエクセルにパラメータを入力することで、自動的に3Dモデルや2D図面が自動更新される仕組みにすることで属人化を防止しています。

「2Dの頃より設計期間が増えてしまう」件ですが、それも本当に仰る通りです。

3D-CADを会社で導入開始する時は、1つの部署だけで始めることが多く、結局、配管設計者なのに、機器も架台も電気も全部3D化することになるからだと思います。

私もずっとそういう状態だったので、Inventor導入などは機器設計者に機器3Dモデルを作成してもらうという目的もありました。(業務の平準化)

あとは、アウトプット(成果物)が変わらずに2D図面である点も設計期間が増える要因かと思っています。3Dを2Dに戻すという余計な作業時間がかかります。

これについては、会社全体の業務フローの見直しが必要になるので難しい課題だと思います。私の場合は、アウトプット(成果物)を2D図面からNavisworksデータにするという大胆な業務フローの見直しを行い、他部署から批判の的になっている最中です(笑)

ものすごい長文になってしまい、申し訳ありませんが最後に一言だけ。

いまTKさんが悩まれている事は、この業界全体で起こっている根本的な問題です。

それを解決しようと試行錯誤されているTKさんは正しくて素晴らしい!

私はTKさんの味方です。これからも頑張ってください。

とても丁寧な返信いただきありがとうございます。

アクセス制限のやり方やInventor活用の具体例、参考になります。

専属の部署や人がなく、1つの部署で始めて試行錯誤しているので、すべてを真似することはできませんが、少しでもうまく活用できるように他部署にも3D設計を浸透させていきたいです。

ねこ道さんの方針は理想に近いので、励ましの言葉をいただきとても嬉しいです。

ありがとうございます。