今回は、AutoCAD Plant3D(以下Plant3D)とAutoCAD P&ID(以下P&ID)の連携についてのお話をします。Plant3Dは本サイトをご覧いただいている皆様ならご理解いただいていると思いますが、P&IDって何?という方がいるかもしれませんので説明をします。

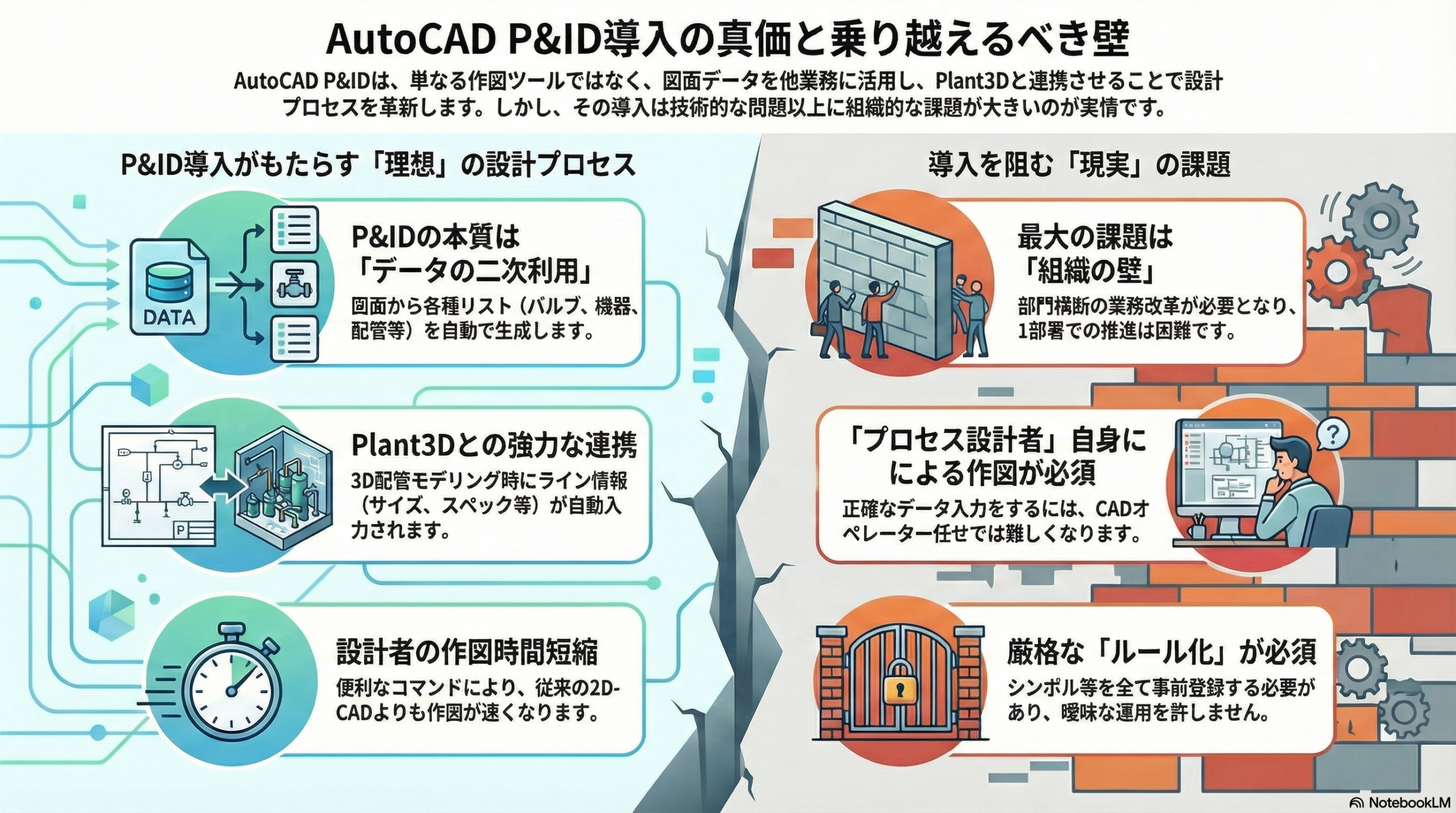

P&IDとは、Plant3D内で動くP&IDを作成するための専用2D-CADになります。じゃあ、今までより早く作図するためのCADなんだと思われる人がいます。それも効果として一部ありますが、本来の目的ではありません。P&IDの本質は、データの二次利用になります。

具体的には、P&IDで作図された図面内のデータを別の業務へ活用していくことです。例えば、バルブリスト、機器リスト、配管のラインリスト、計器リストなどを作成する、といった従来はP&IDを閲覧しながら、それぞれの設計担当者が手入力で作成している様々な各種リストに関して、自動出力させるのが目的になります。加えて、Plant3Dとは連携機能があるので、配管をモデリングする時に、必要なラインを選択するだけで、流体、ラインナンバー、サイズ、スペックなどが自動入力されます。さらに、そのラインに入れなければいけない弁類・計器類まで流れ方向に沿って教えてくれます。(ただし、このPlant3Dとの連携機能は限定的です)

現在のプラントエンジニアリング業界においては、P&IDはAutoCADで作成されていることがほとんどだと思います。そして、それをPDFデータに変換してみんなで閲覧する。これだと上記のようなデータ活用はできません。そのために必要なのがAutoCAD P&IDということになります。

ただ、このようにデータ連携を考えていくと、P&ID導入に関して、難しい面が見えてきます。

プラントエンジニアリング業務とは、専門の各設計担当者がそれぞれの業務を分担して行うことで成立しています。

P&ID作成はプロセス設計者が行いますが、先ほどの各種リストの作成は別の設計担当者(機器設計者や配管設計者、電気計装設計者など)が作成します。つまり、プロジェクト全体を通した業務改革になってくるため、1部署だけでは最終ゴールまでたどり着かない可能性が高くなります。これは【第21回】でお話ししたPlant3Dが中々普及していかない本当の理由として、Plant3Dの本質はフロントローディングにあるということと似ています。

まとめ

AutoCAD P&IDの導入は、頑張ればできなくはないけど、めっちゃハードル高めです。それでも頑張りたいという人向けに、私が実際にやってみて気づいた大事なポイントをいくつかお話しします。

難しいからこそ実現する意味があるニャ!

- データ連携をするには、技術的なデータをP&IDの内部に入力する必要がある。

- CADオペレーターが図面を書いている場合は、それが難しい。

(あるいはガッチガチのルールが作られていて、設計者じゃなくてもマニュアル通りにやればできるなら別だけど、そんな事はない(笑)) - つまりプロセス設計者がP&IDを扱えるようにならなければならない。

- 従来の2D-CADよりも便利なコマンドが増えているので、習得すれば、作図は確実に早くなる。

- それによりCADオペレーターが不要になり、経営者目線でもマンパワー削減になり嬉しい。

- Plant3Dとの連携のためには、Plant3DのカタログカテゴリーとP&IDのカテゴリーを合わせないと連携がうまくいかない。

- P&IDにはレジューシングバルブの概念がない。

なのでバルブなのにレジューサーカテゴリーで作る。 - P&IDのオフページコネクタを1から作るとうまく作動しない。

なので、既存データをコピーして作る。 - P&ID内のクラスブレークも1から作るとうまく作動しない。

なので、既存データをコピーして作る。 - 従来の2D-CADでは、曖昧なルールでも業務を進めることができた部分が、P&IDではちゃんとルール化しなければならない。(シンボルなどは全て事前登録が必要になるため)

1~6が、P&IDを誰が、どのように使うべきかについてのお話しになります。

7~10が実際にP&ID内部の設定に関するお話になります。

こうして考えてみると、ソフトの問題よりも組織の問題の方が重要になりますね。。。

よりよい未来のために、ネバーギブアップ!!

コメント