今回はAutoCAD Plant3D(以下Plant3D)でスプール図を出力させる時の設定についてお話ししたいと思います。結構複雑なので丁寧に解説していきます。

リボンタブのプロジェクトマネージャー→プロジェクトセットアップを開いてアイソメ図面の設定を展開します。そうすると、以下の9つの設定項目があります。それぞれ解説していきます。

シンボルと参照

オリジナルのシンボルをブロックデータとして作成することで、スプール図のシンボル(特殊形状のバルブなど)に使うことができます。ただし、ここは難しいので初級者の方はとりあえず触らなくて大丈夫です。一般的に使うシンボルは標準装備されています。

もう一つの項目が参照寸法の設定になります。前回のスプール図出力の時に出てきた、通り芯を入れる機能があったと思います。そのデフォルトの設定になります。ここも初級者の方はとりあえずスルーで大丈夫です。

アイソメスタイルセットアップ

ここでは主にスプール図の保存先やファイル命名規則などを設定する項目になります。とりあえず初級者の方はスルーで大丈夫です。

実務でスプール図を出力したときに、ちょっと不満が出てきたらここの設定を変更してみましょう。問題が解決するかもしれません。

例えば、、材料欄が長くなったために空白の2枚目の図面が出てしまったり、溶接を部品一覧に出したかったり、配管の定尺長さで溶接ポイントを入れたかったり、ファイル名がなんか分かりにくかったり、アイソメが図枠からはみでちゃったり、アイソメが部品欄に重なっちゃったり、といったような事を設定を変更することで回避できる項目が並んでいます。

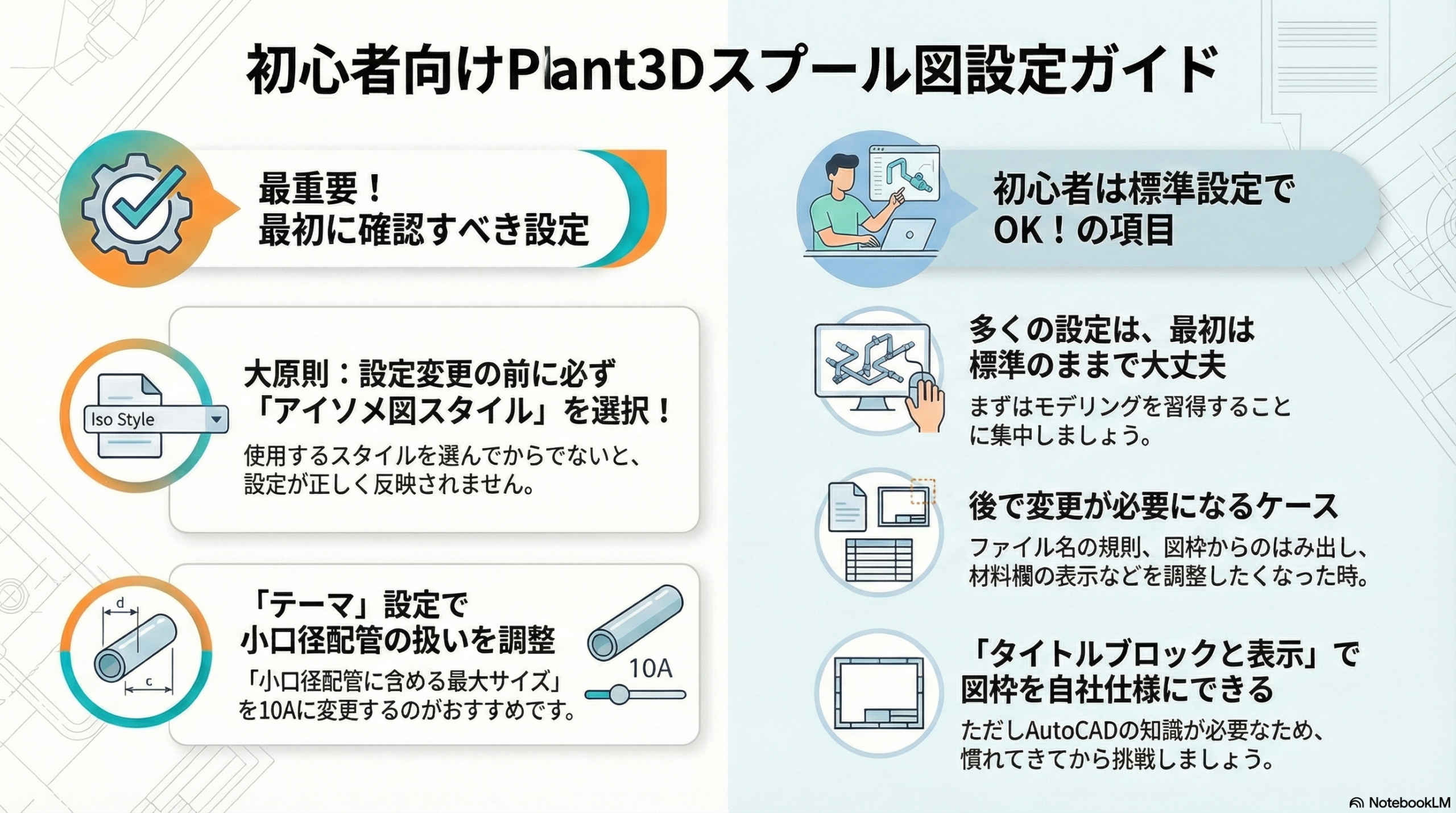

大事なことを一つ言い忘れました。Plant3Dではデフォルト設定で6つのアイソメ図スタイルが用意されています。一番上の項目で、ご自身が使用するアイソメ図スタイルを選択してから変更してください。

アイソメスタイルの既定の設定

タイトルの通り、デフォルトの設定を決める項目が並んでいるところです。ここもデフォルト設定の話なので初級者の方はスルーで大丈夫です。強いて言えば、アイソメ図作成時に右側に出てくる部品表やカッティングリストなどの表をcsvファイルで自動出力してくれる設定があります。ここはデフォルトではオフになっていますので、部品表などをエクセルで加工して別の用途で使う場合などはオンにしましょう。もし変更する場合は、一番上の項目で、ご自身が使用するアイソメ図スタイルを選択するのを忘れないようにしましょう。

テーマ

この後に続く注釈や寸法の大枠を決めるのが、このテーマという項目になります。ここでもまず最初に一番上の部分で、ご自身が使用するアイソメ図スタイルを選択してください。

既定の配管タブで、シンボル(バルブなど)の大きさを尺度で設定します。

注釈と部品表と寸法にチェックをいれて全て有効にします。

次に優先タブへ移動して、先ほどの既定をベースにしつつ、優先的に設定を変更したいものを選択します。ここでのポイントはSmall Bore Pipingという小口径配管の考え方についてです。大型の案件では、配管を小口径と大口径という区分をすることがあります。一般的には40A以下を小口径、50A以上を大口径と呼びます。スプール図についても、大口径は詳細寸法が必要で、小口径は詳細寸法が不要の場合があります。Plant3Dにおいてもデフォルト設定でそのようになっています。ですが、中小企業が行う案件の場合は、大口径が少なく、小口径が半分以上占めたりすることもありますので、この設定は変更した方がよい場合があります。

優先テーマのSmall Bore Pipingを選択して、右にある「小口径配管に含める最大サイズ」を10Aに設定することで、15A以上の全ての配管を同じ設定で扱えるようになるのでおすすめです。

注釈

引き出し線の設定や、文字高さ、接続情報の文言などを変更できる場所になります。初級者の方は、スルーで大丈夫です。スプール図の書き方に物凄くこだわりがある場合は、この項目を変更するとよいでしょう。変更する場合は、一番上の部分で、ご自身が使用するアイソメ図スタイルを選択するのをお忘れないように。

寸法

テーマのところで大枠を設定しているのですが、寸法に関してさらに詳細を設定する場合は、ここを変更します。一番上の部分で、ご自身が使用するアイソメ図スタイルを選択して、さらにその右側にあるテーマの部分を選択の上、寸法をどこからどこまでで押さえるかを細かく設定できます。寸法が思うように出ない場合は、この項目を変更してみてください。

勾配付きおよびオフセット配管

勾配配管の表示方法を設定する項目です。特にこだわりがなければデフォルトのままでよいと思います。

タイトルブロックと表示

ここでは図枠の設定を行います。何度も言いますが、一番上の部分で、ご自身が使用するアイソメ図スタイルを選択してから、タイトルブロックをセットアップを押すことで、CADデータが開きます。あとはAutoCADの機能だけでブロックを設定すれば完成です。属性情報を定義したテキストをセットすることができます。これにより、Plant3D上で設定されている工事名称や工事番号やライン番号、保温厚みなどの情報を自動出力させることができます。

AutoCADをマスターしている人であれば、簡単だと思いますが、そうでない人にとっては、結構ハードルが高めですので、詳細はまた別記事で紹介できたらと思います。

ライブプレビュー

今まで設定したものをサンプルpcfファイルを使って、プレビュー表示できます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。結構いろいろな設定が盛りだくさんでありました。ちょっと難しいなぁと思った方は、いったん全てスルーしてしまうのも一つの手です。以前からお話ししている通り、まずはモデリングができるようになることが大事だと思いますので、スプール図に関しては全てデフォルト設定のままでも何とかなります!

これからもPlant3Dを頑張っていきましょう!

コメント