前回の記事では、AutoCAD Plant3D(以下Plant3D)を活用する時には、目的と最終成果物について考える事が大切だというお話をさせていただきました。

今回は、Plant3Dのレイヤールールを決めましょう。某大手エンジニアリング会社さんの3D-CADの構成も参考にしつつ、私自身で考えて13年間実運用しているレイヤールールになります。そのまま運用いただいても、ご自身の会社によって一部変更いただいても良いと思いますが、ポイントがいくつかあるのでそこをお伝えさせていただきます。

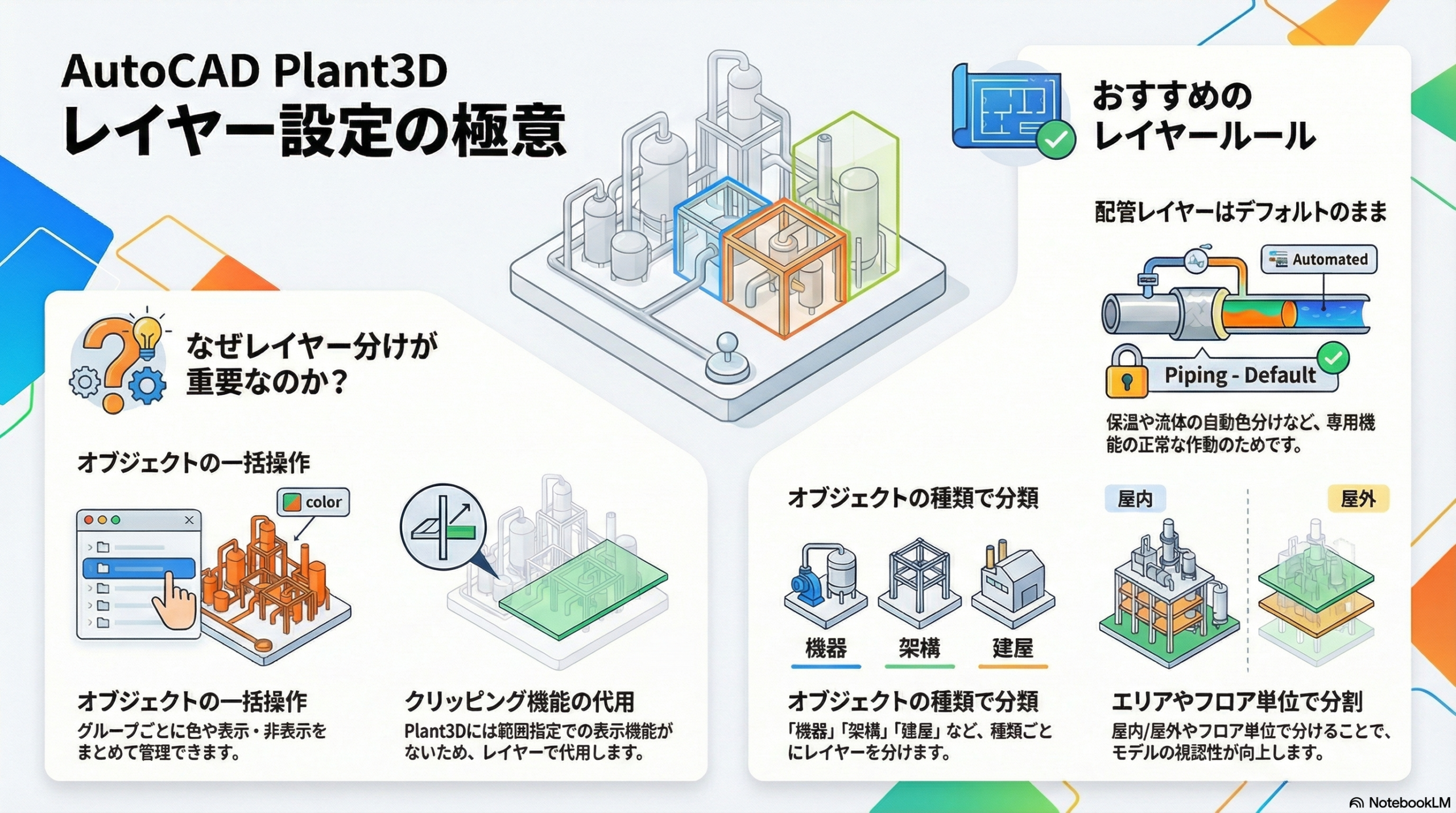

レイヤーは何のために分けるのか?

ここを考えることが大切です。レイヤーとは簡単に言うと、グループ分けと思ってください。グループ分けする事で一括で色を変えたり、表示させたり、非表示させたりできるようになります。なので、Plant3Dで考えれば、配管、機器、架構、地面、建屋あたりでレイヤーを分けていくと良いでしょう。

ですが、配管に関してはPlant3D専用の機能があります。保温を自動生成して表示する機能と、流体(サービス)やサイズ(小口径と大口径)によって自動色分けをする機能です。これらを正常に作動させるために、配管に関してはデフォルト設定のままがおすすめです。Plant3Dに詳しくなってきたら、プロジェクトセットアップ内のPlant3Dに関する設定をおいおい変更すればよいと思います。(この辺りは今後、別記事を書く予定です。)

もう一つ大切な要素があります。3D-CADで配管設計を行う場合、モデリングが進んでくると別のモデルが邪魔して見づらくなっていきます。PDMSやEYECADではクリッピング機能があり、範囲指定したエリア内のモデル以外を非表示にする機能がありますが、Plant3Dには残念ながらその機能がありません。それをレイヤーの表示・非表示で代用することになります。なので、レイヤー側である程度エリア分けをしておくことをおすすめします。

私の場合は、機器、架構などはフロア単位で分けて作成しています。また、屋内と屋外でも分けています。最終的にエリアをどう分けるかは、案件ごとに柔軟に変えていく必要がありますが(小規模であればエリア分けの必要がなかったり、中規模であってもエリアが広ければ、屋内でも半分に分けるなど)、まずはこの分け方で進めてみてください。

まとめ

Plant3Dでレイヤーを作成する時は、以下を意識して作成してみて

- 一括で色や表示・非表示などの操作をするために区分する。

- Plant3Dにおいては、クリッピング機能の代用としても使用する。

- 配管については、専用機能があるのでデフォルトのままがおすすめ。

次回は、機器・架構モデリングについて考えていきたいと思います。

コメント