前回【第15回】はNavisworksの現行ラインナップの比較と選定基準についてお伝えしました。今回は実際に干渉チェックのやり方をお話しします。

リンク

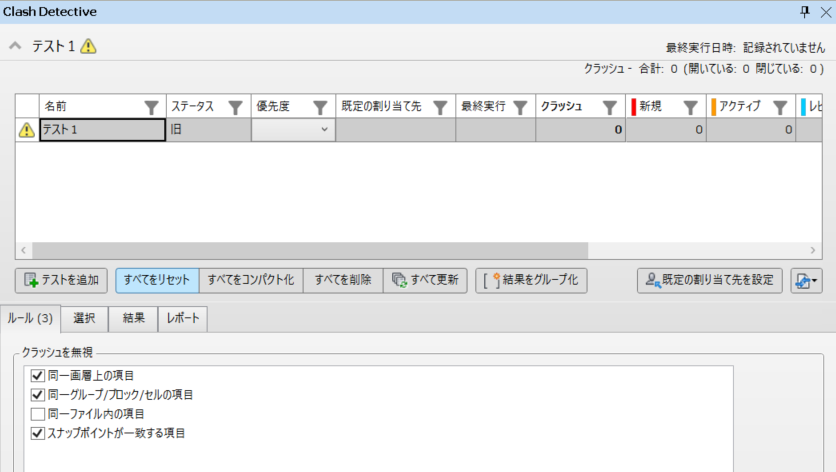

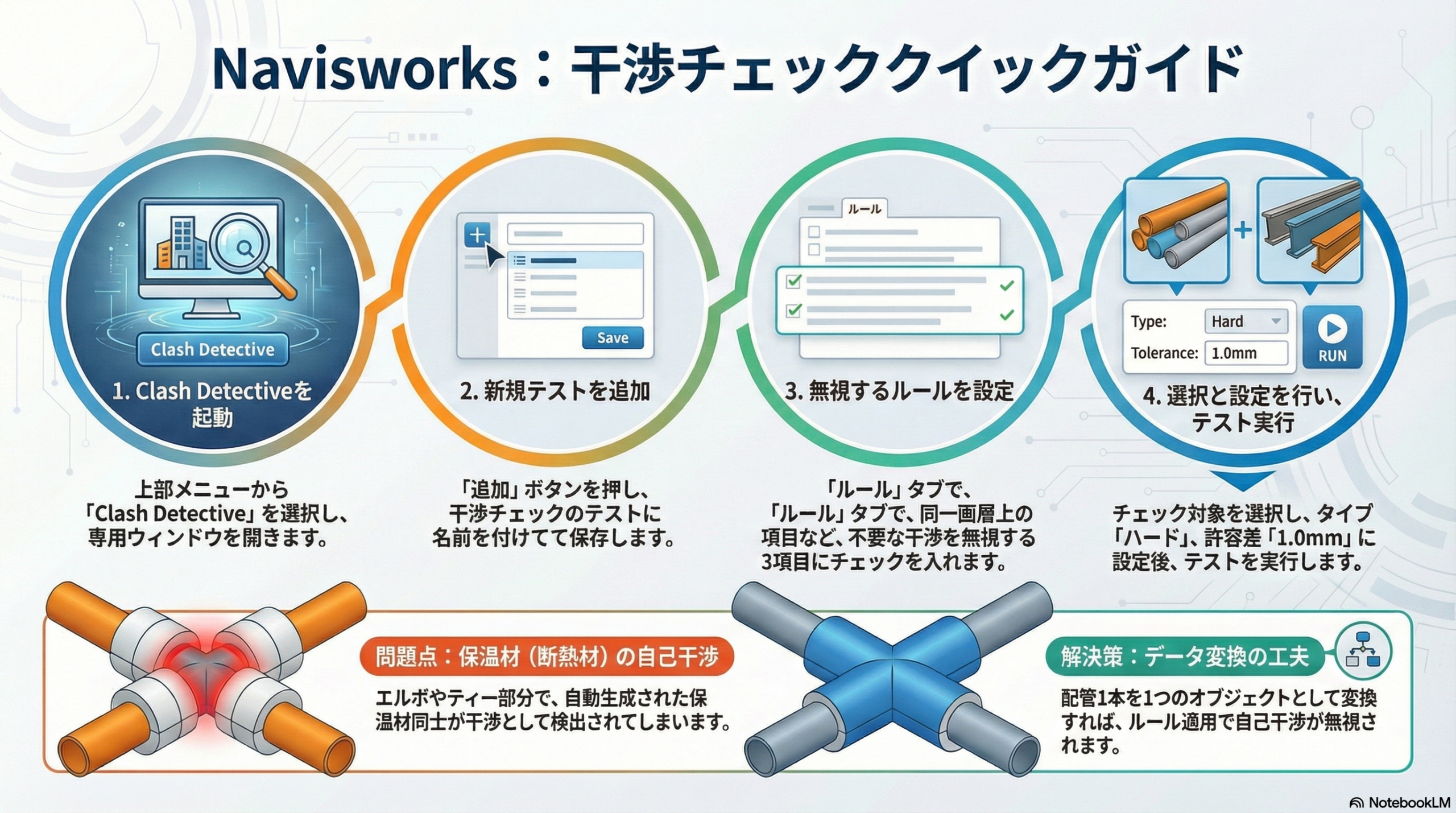

- 上部メニューにあるclash detectiveを押す。すると専用ウィンドウが開きます。

- 右上にある追加ボタンを押して干渉チェックの名前をつけて保存。

- ルールタブを押し、「クラッシュを無視」というところで、同一画層上の項目、同一グループ/ブロック/セルの項目、スナップポイントが一致する項目の3つにチェックを入れる。

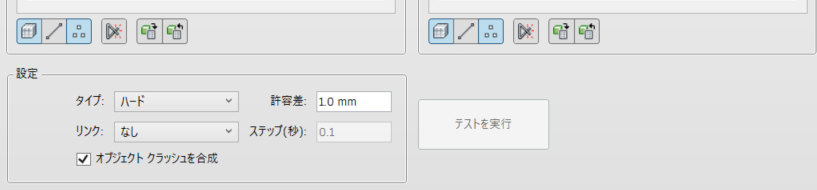

- 選択タブを押し、左側(選択A)が干渉チェックをかけたいもの、右側(選択B)が干渉範囲(基本的には全選択)をそれぞれ選択する。下のアイコンでサーフェスと点の2つにチェックを入れる。下部の設定で、タイプ:ハード、許容差:1.0mm、リンク:なし、オブジェクトクラッシュを合成にチェックをいれる。右下のテストを実行を押す。

以上が基本的な流れになります。ここで問題が1点。自身の保温(断熱材)同士が干渉として検出されてしまう事です。特にエルボやティーの部分は、自動生成される保温(断熱材)が最初から干渉しているのでどうにもできないです。

解決策としては、干渉範囲から自身を除外する事しかないかなと思っています。あとは干渉として出てきた結果を確認していきながら、解決済み項目に手動で変更していくぐらいでしょうか。私は後者を行なっています。とりあえず干渉をかけてしまって、中身を判断していく方が早い気がします。(床や壁の貫通などもちゃんと開口したモデリングをしないと、当然干渉として出てきてしまいます。)

※解決方法を見つけました

そもそもNavisworksにデータ変換するときに、配管1本で一つのオブジェクトになるように変換すれば、ルール内の同一画層上の項目を無視するが適用されて自身の干渉は無視されます。

今回は以上です。私の課題を解決できる方がいましたら、是非コメント欄で教えて下さい。よろしくお願いします。

リンク

コメント